有意想不到的战略意义这就是中国如此重视北极的原因

2018-08-09 16:48:23

有意想不到的战略意义这就是中国如此重视北极的原因

“冰上丝绸之路”将给经济低迷中的世界送去一份惊喜。

北极,冰封中的困境和机遇

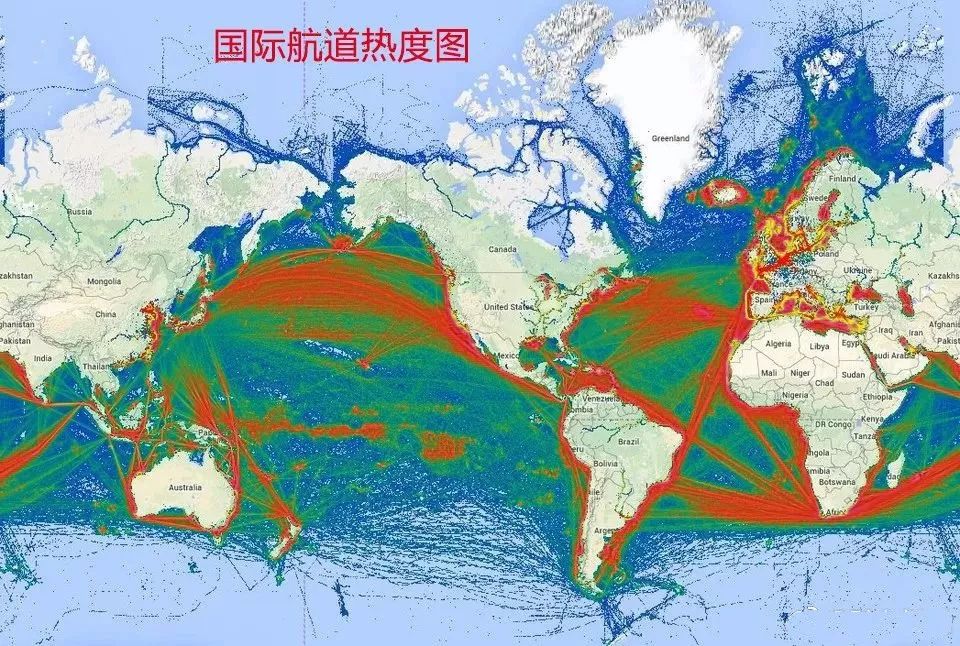

作为世界第二大经济体,不管是在对外贸易还是能源依存方面中国都已经和这个世界融为了一体。地图册上一条条各种颜色的运输航道就像血管一样在为中国这片充满活力的土地不断注入着澎湃动力。

令人担忧的生命线

世界经济不景气,让许多国家感到茫然,此时独善其身的中国俨然成了他们振兴的希望。中国“一带一路”倡议的提出,既是中国和相关国家实现互利共赢的战略,同时也能够依托中国的发展对沿线沿路国家经济产生巨大的带动效应。

一切看起来很美好,可是人无远虑也会有近忧,飞速发展下的中国能源对外依存度随之不断提高,1993年成为成品油净进口国,2007成为天然气净进口国,2009年成为煤炭净进口国,2018年4月9日,在博鳌亚洲论坛上,国家能源局局长努尔·白克力表示,中国原油对外依存度已经超过了68%!

再次翻开地图册可以看到,中国的海上能源运输线就是从中东出发,经印度洋、马六甲海峡进入中国南海然后再通往各大港口,主要贸易航线也是这条航线到欧洲的延伸。

值得一提的是,在这条海运航线上,遍布着美军基地,特别是在波斯湾和霍尔木兹海峡、曼德海峡、马六甲海峡等咽喉要道美国人都具有极强的控制力,不说一旦中美交恶,就是沿线的印度在其家门口对中国这条最重要的“动脉”搞点小动作,后果都是极为严重的。这个时候如果换位思考一下,日本人为什么会那么担心中国对南海实施全面控制?说到底,还是害怕中国在南海切断日本同样来自中东的能源运输线。

可能有人认为现今中国海军已经具备突破敌方封锁的能力,有能力保障海上运输线的安全。可是一旦遭到封锁真的有那么容易突破吗?举个例子:很多人都知道“辽宁号”航母的前身“瓦良格”号当年一路哭着回国的辛酸往事,其中最艰难的就是在博斯普鲁斯海峡遭到(美国授意下的)土耳其恶意阻挡和百般刁难,最后在国家做出巨大努力和安全承诺后才得以通行。

与“狗中哈士奇”齐名的“国中土耳其”为什么这么牛?并不是因为土鸡这个素有“西亚病夫”之称的国家具有超凡的战斗力,而是因为黑海唯一的出口博斯普鲁斯海峡正好位于其境内,一旦爆发战争北约就能利用这个最窄入口仅708米的天堑将苏联/俄罗斯强大的黑海舰队堵死在黑海之中,这绝对是天大的功劳。许多北约国家因此也只能眼睁睁地看着他们中的土鸡却能在北约组织内部享受着比较特殊的待遇,由此可见钳制海上通道绝对是特殊时期最重要的属性。

虽然和只是一个小开口的博斯普鲁斯海峡相比,马六甲海峡似乎没那么“险峻”,但是两者的功能差别并不大,作为世界上最繁忙的国际航道之一,马六甲海峡的战略地位甚至比博斯普鲁斯海峡还突出,将其称为中国的“罩门”一点都不过份。

身为武侠小说的国度,中国当然知道这样的“罩门”意味着什么,为了破解“马六甲之殇”,中国不惜耗费巨资催生了皇京港、中巴经济走廊等超级工程。可以预见,这些项目一旦正式投入运营虽然可以在一定程度上缓解马六甲海峡所带来的压迫感,但是还是改变不了对这一传统航线整体的依赖性,谁让地球就长这个样呢?

北冰洋开通了公交线

鲁迅先生说过:“世上本没有路,走的人多了也就成了路”。

路是走出来的,在火车都能够沿着“天路”驶向“世界第三极”的今天,探索通往欧洲的第二条道路相对来讲似乎更有眉目了。因为在温室效应下,长年冰封雪覆的北极冰雪已经开始融化,一路向北沿着大陆架边缘,那里已经出现了一道可以通航的水道——北冰洋-北极航道。

北冰洋,在大多数人的印象中就是飘浮在海面的冰山以及冰山上的北极熊,如果再加深点印象的话,就是还有呼啸的寒风和一片——白茫茫。在绝大多数人眼中,北冰洋——北极就是一个遥不可及的地方,一个地理名词。其实,和人们传统印象中荒无人烟的苍茫景色不同,现在的北冰洋-北极地区这片“处女地”已经在人类的觊觎下逐渐远离了往日的宁静。

早在1996年9月,北极地区沿岸的加拿大、芬兰、丹麦、冰岛、挪威、瑞典、俄罗斯和美国等八个国家为了促进该地区在经济、社会和福利方面的持续发展,在加拿大渥太华组成政府间论坛,称为北极理事会(ArcticCouncil),也可以说是北极议会。这组织的宗旨看起来挺冠冕堂皇,可是北冰洋底蕴藏着丰富矿产资源的事地球人都知道,几个沿岸国家成立这个组织说好听点是搞联产承包制,说难听了就是想要坐地分赃的节奏。就像阿姆斯特朗在踏上月亮的第一步后宣示对月球主权拥有者是人类而不是美国一样,眼睛雪亮的世界人民当然不会坐视北极成了某些国家的“私有财产”,于是在经过一系列的讨价还价后,中国、印度、意大利、日本、韩国和新加坡在2013年5月15日成为了北极理事会正式观察员国。虽然还没能转成正式编制,但是至少在同一幢大楼里也分到了一间办公室。

进了机构肯定是要有所作为的,中国政府在2018年1月26日发表了首份北极政府文件——《中国的北极政策》白皮书,其中就特别指出,中国发起的共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”重要合作倡议并不仅限于沿线沿路国家,这个倡议是可以根据需要来升级的,所以在《白皮书》中提出与各方共建“冰上丝绸之路”,目的就是为了促进北极地区互联互通和经济社会可持续发展带来合作机遇。很简单的几句话,然后就直接将“冰上丝绸之路”纳入到原先的“一带一路”倡议的范畴之中,中国今后在北极地区的活动也将因此而合理化、常态化、顺理成章化。

众所周知,北极地区虽然没有像南极那样拥有陆地,但是常年覆盖在北冰洋上的冰层以及飘浮不定的冰山很明确地表示“此路不通”!可是在地球上沧海变桑田的事多了去了,即使是北极也逃不过人类破坏的魔爪。

美国人不是无视《京都意向书》吗?任性的效果这时就显现出来了,由于温室效应的作用,北冰洋的冰层近年来已经逐渐融化,地理学家早在大航海时代就在北冰洋上画出来的两条航道,分别是沿俄罗斯的“东北航道”以及顺着加拿大沿岸走的“西北航道”,现在终于成了现实。当然最好永远不要出现穿透北极的“中央航道”,因为如果真的有“中央航道”就意味着北冰洋的冰层已经全面融化,而那就意味着地球将迎来“大泽国时代”,那无疑将会是一场灾难。

多快好省的东北航道

如果从中国出发的商船要从北冰洋-北极航道前往欧洲的话,不论是从地缘还是从政治方面来考量,沿俄罗斯海岸的“东北航道”都会比沿加拿大的“西北航道”更具竞争力。

因此,在2017年7月4日,我国国家领导人访问俄罗斯的时候就向梅德韦杰夫总理第一次正式提出了“冰上丝绸之路”的概念,指出“要开展北极航道合作,共同打造‘冰上丝绸之路’”。同年的11月2日,梅德韦杰夫访华的时候双方再次谈到中俄两国联合打造“冰上丝绸之路”的计划。

如果简单地以为“冰上丝绸之路”就是一条从冰上走过的航道,那就大错特错了!高度等同于“一带一路”的“冰上丝绸之路”绝对不仅仅是中国为了“混”进北极开发的圈子而编造出来的借口,计划中的“冰上丝绸之路”是指穿越整个北极圈,连接北美、东亚和西欧三大经济中心的海运航道。覆盖范围不仅是俄罗斯沿岸的东北航道,还包括加拿大北部群岛以及格陵兰岛组成的“西北航道”,如果将其理解成“环北冰洋经济带”会直观一些。

当然,饭要一口一口地吃,路也要一步一步地走,在目前的情况下《白皮书》中提到的与“各方合作”并不太现实,所以先和俄罗斯合作搞好“东北航道”才是最好的开始,为此俄罗斯也是深有同感,其外长拉夫罗夫就曾表示,中国是俄罗斯在北极合作最优先的伙伴之一。

所谓的北极东北航道就是从东北亚出发,然后穿过白令海峡,沿着俄罗斯北方海岸一路向西,到达西欧,航程不到7000海里。这条航线看起来有些荒凉,其实相对现在的向南经南海、过马六甲海峡、横穿印度洋,然后经苏伊士运河到地中海、出直布罗陀海峡,最后到达安特卫普、鹿特丹、汉堡等西欧港口,总航程超过11000海里的航线(如果绕行非洲好望角更远),足足节省了4000多海里。

从时间的角度来看,与传统的欧亚航道相比,北极东北航道缩短了航程,平均可节省约40%的航行时间,时间就是金钱这里就不再多说;从节省能源的角度看,减少了航行时间就意味着燃料消耗减少,经测算可节省20%左右的费用,不过因为在北冰洋需要雇佣破冰船,所以实际省下来的可能没那么多;从环保的角度来看,航程短、耗油少就等于排放少,既提高了能源效率,又减少了环境污染;从安全的角度来看,北极东北航道大多数路段都在俄罗斯境内,没有马六甲海盗、没有索马里海盗,安全性大大提高。

无论从时间、能源消耗、过路费(苏伊士运河要收费,所以很多商船选择绕更远的非洲好望角)以及安全性、还有前文中提到的遭遇封锁等等方面来综合考量,“东北航道”时间短、速度快、更安全的优点十分明显。

冰封中的困境和机遇

听了校长讲的课,有同学就举手提问了:“既然北极航道那么好,那么大家伙早干嘛去了?”“这位同学问得好!是啊!北极航道那么好,大家都傻了吗?”

所以,北极航道其实没有想像中那么好!原因有很多,比如“东北航道”大部分都在俄罗斯沿岸,霸道的北极熊在“管理”航道的同时也会收取不菲的费用,当然能用钱解决的事都不算大事;再者,因为太偏僻了,北冰洋地区航道的基础设施建设也非常薄弱,不过如果合作愉快的话,基础设施的事对号称“基建狂魔”的中国来讲似乎也不算个事。

说到底,北极东北航道最麻烦的还是恶劣的自然环境,低温、风暴、磁暴以及每年长达八九个月的冰冻期都是对北极航行安全性的严厉考验。要知道,为了在美苏争霸时期取得上风,强悍的老毛子甚至不惜重金打造了多艘核动力破冰船,其中“列宁”号更是几乎不间断航行了30年。目前俄罗斯以37艘现役破冰船(包括4艘核动力破冰船)的绝对优势(第二名芬兰仅7艘)占据着装备排行榜第一的位置。

俄罗斯为什么要保持这么庞大的破冰船队伍?因为在北冰洋常年冰封状态下保证补给线的通行,不论是军舰还是商船最需要的航行伴侣就是破冰船,很明显老毛子搞这套就是为了要维持其在北极自由航行的优势地位。保持了“优势”并不代表着就能守住“胜势”,近年来俄罗斯已经被美国牵头搞的制裁弄得有点外焦里嫩,处境渐渐困难起来。

当然,在困难的时候谈合作才能更显双方情谊的珍贵,中国和俄罗斯作为全面战略协作伙伴,合力打造“冰上丝绸之路”的意义不仅在于中国能够新开辟一条通往欧洲的航线,而且还可以带动中国东北以及海参崴为代表的俄罗斯远东地区甚至荒凉的亚洲部分北部沿岸城市的发展,可以预见这绝对是一个双赢的结果。同时由于近年来俄罗斯被美国人欺负到连最重要支柱的能源都卖不出去,这也给了中国一个雪中送温暖的机会。

近日,中俄能源合作重大项目亚马尔液化天然气项目向中国供应的首船夜化天然气(LNG)就通过北极东北航道运抵中国,这是亚马尔项目首次通过北极东北航道向中国供应LNG。这段由俄罗斯萨贝尔港出发经喀拉海、东伯利亚海、白令海峡的航程约5777海里,比走常规的苏伊士运河路线节省了7200多海里的路程,行程也提前了20天。这意味着俄罗斯在遭受“制裁”的情况下,完全可以不受美国钳制地进行能源出口,而这对于无限渴望能源供应的中国来讲,无疑也是一个好消息。

北极东北航道的开通,其重大的商业价值不言而喻,更关键因素在于环北冰洋区域内的欧洲、北美以及今后将更频繁出现在这条航道上的中日韩等国都是经济比较发达的国家。这些国家数量不多,但经济总量却是惊人的,如果这些国家能够抛开一些乱七八糟的思维,围绕着北极航线打造新的经济圈,相信不仅可以为本国带来可观的经济数据,甚至还可能依托“冰上丝绸之路”给经济低迷中的世界送去一份惊喜。

到那个时候,作为“冰上丝绸之路”的倡导者,中国更有足够的理由加入到北极资源的开发和保护的行列之中,这对于患上严重的“能源依赖症”的中国来讲无疑将是最大的收获。

“冰上丝绸之路”将给经济低迷中的世界送去一份惊喜。

文/小邪

北冰洋怎么就成了通往欧洲的捷径?北极,冰封中的困境和机遇

作为世界第二大经济体,不管是在对外贸易还是能源依存方面中国都已经和这个世界融为了一体。地图册上一条条各种颜色的运输航道就像血管一样在为中国这片充满活力的土地不断注入着澎湃动力。

令人担忧的生命线

世界经济不景气,让许多国家感到茫然,此时独善其身的中国俨然成了他们振兴的希望。中国“一带一路”倡议的提出,既是中国和相关国家实现互利共赢的战略,同时也能够依托中国的发展对沿线沿路国家经济产生巨大的带动效应。

一切看起来很美好,可是人无远虑也会有近忧,飞速发展下的中国能源对外依存度随之不断提高,1993年成为成品油净进口国,2007成为天然气净进口国,2009年成为煤炭净进口国,2018年4月9日,在博鳌亚洲论坛上,国家能源局局长努尔·白克力表示,中国原油对外依存度已经超过了68%!

再次翻开地图册可以看到,中国的海上能源运输线就是从中东出发,经印度洋、马六甲海峡进入中国南海然后再通往各大港口,主要贸易航线也是这条航线到欧洲的延伸。

值得一提的是,在这条海运航线上,遍布着美军基地,特别是在波斯湾和霍尔木兹海峡、曼德海峡、马六甲海峡等咽喉要道美国人都具有极强的控制力,不说一旦中美交恶,就是沿线的印度在其家门口对中国这条最重要的“动脉”搞点小动作,后果都是极为严重的。这个时候如果换位思考一下,日本人为什么会那么担心中国对南海实施全面控制?说到底,还是害怕中国在南海切断日本同样来自中东的能源运输线。

可能有人认为现今中国海军已经具备突破敌方封锁的能力,有能力保障海上运输线的安全。可是一旦遭到封锁真的有那么容易突破吗?举个例子:很多人都知道“辽宁号”航母的前身“瓦良格”号当年一路哭着回国的辛酸往事,其中最艰难的就是在博斯普鲁斯海峡遭到(美国授意下的)土耳其恶意阻挡和百般刁难,最后在国家做出巨大努力和安全承诺后才得以通行。

与“狗中哈士奇”齐名的“国中土耳其”为什么这么牛?并不是因为土鸡这个素有“西亚病夫”之称的国家具有超凡的战斗力,而是因为黑海唯一的出口博斯普鲁斯海峡正好位于其境内,一旦爆发战争北约就能利用这个最窄入口仅708米的天堑将苏联/俄罗斯强大的黑海舰队堵死在黑海之中,这绝对是天大的功劳。许多北约国家因此也只能眼睁睁地看着他们中的土鸡却能在北约组织内部享受着比较特殊的待遇,由此可见钳制海上通道绝对是特殊时期最重要的属性。

虽然和只是一个小开口的博斯普鲁斯海峡相比,马六甲海峡似乎没那么“险峻”,但是两者的功能差别并不大,作为世界上最繁忙的国际航道之一,马六甲海峡的战略地位甚至比博斯普鲁斯海峡还突出,将其称为中国的“罩门”一点都不过份。

身为武侠小说的国度,中国当然知道这样的“罩门”意味着什么,为了破解“马六甲之殇”,中国不惜耗费巨资催生了皇京港、中巴经济走廊等超级工程。可以预见,这些项目一旦正式投入运营虽然可以在一定程度上缓解马六甲海峡所带来的压迫感,但是还是改变不了对这一传统航线整体的依赖性,谁让地球就长这个样呢?

北冰洋开通了公交线

鲁迅先生说过:“世上本没有路,走的人多了也就成了路”。

路是走出来的,在火车都能够沿着“天路”驶向“世界第三极”的今天,探索通往欧洲的第二条道路相对来讲似乎更有眉目了。因为在温室效应下,长年冰封雪覆的北极冰雪已经开始融化,一路向北沿着大陆架边缘,那里已经出现了一道可以通航的水道——北冰洋-北极航道。

北冰洋,在大多数人的印象中就是飘浮在海面的冰山以及冰山上的北极熊,如果再加深点印象的话,就是还有呼啸的寒风和一片——白茫茫。在绝大多数人眼中,北冰洋——北极就是一个遥不可及的地方,一个地理名词。其实,和人们传统印象中荒无人烟的苍茫景色不同,现在的北冰洋-北极地区这片“处女地”已经在人类的觊觎下逐渐远离了往日的宁静。

早在1996年9月,北极地区沿岸的加拿大、芬兰、丹麦、冰岛、挪威、瑞典、俄罗斯和美国等八个国家为了促进该地区在经济、社会和福利方面的持续发展,在加拿大渥太华组成政府间论坛,称为北极理事会(ArcticCouncil),也可以说是北极议会。这组织的宗旨看起来挺冠冕堂皇,可是北冰洋底蕴藏着丰富矿产资源的事地球人都知道,几个沿岸国家成立这个组织说好听点是搞联产承包制,说难听了就是想要坐地分赃的节奏。就像阿姆斯特朗在踏上月亮的第一步后宣示对月球主权拥有者是人类而不是美国一样,眼睛雪亮的世界人民当然不会坐视北极成了某些国家的“私有财产”,于是在经过一系列的讨价还价后,中国、印度、意大利、日本、韩国和新加坡在2013年5月15日成为了北极理事会正式观察员国。虽然还没能转成正式编制,但是至少在同一幢大楼里也分到了一间办公室。

进了机构肯定是要有所作为的,中国政府在2018年1月26日发表了首份北极政府文件——《中国的北极政策》白皮书,其中就特别指出,中国发起的共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”重要合作倡议并不仅限于沿线沿路国家,这个倡议是可以根据需要来升级的,所以在《白皮书》中提出与各方共建“冰上丝绸之路”,目的就是为了促进北极地区互联互通和经济社会可持续发展带来合作机遇。很简单的几句话,然后就直接将“冰上丝绸之路”纳入到原先的“一带一路”倡议的范畴之中,中国今后在北极地区的活动也将因此而合理化、常态化、顺理成章化。

众所周知,北极地区虽然没有像南极那样拥有陆地,但是常年覆盖在北冰洋上的冰层以及飘浮不定的冰山很明确地表示“此路不通”!可是在地球上沧海变桑田的事多了去了,即使是北极也逃不过人类破坏的魔爪。

美国人不是无视《京都意向书》吗?任性的效果这时就显现出来了,由于温室效应的作用,北冰洋的冰层近年来已经逐渐融化,地理学家早在大航海时代就在北冰洋上画出来的两条航道,分别是沿俄罗斯的“东北航道”以及顺着加拿大沿岸走的“西北航道”,现在终于成了现实。当然最好永远不要出现穿透北极的“中央航道”,因为如果真的有“中央航道”就意味着北冰洋的冰层已经全面融化,而那就意味着地球将迎来“大泽国时代”,那无疑将会是一场灾难。

多快好省的东北航道

如果从中国出发的商船要从北冰洋-北极航道前往欧洲的话,不论是从地缘还是从政治方面来考量,沿俄罗斯海岸的“东北航道”都会比沿加拿大的“西北航道”更具竞争力。

因此,在2017年7月4日,我国国家领导人访问俄罗斯的时候就向梅德韦杰夫总理第一次正式提出了“冰上丝绸之路”的概念,指出“要开展北极航道合作,共同打造‘冰上丝绸之路’”。同年的11月2日,梅德韦杰夫访华的时候双方再次谈到中俄两国联合打造“冰上丝绸之路”的计划。

如果简单地以为“冰上丝绸之路”就是一条从冰上走过的航道,那就大错特错了!高度等同于“一带一路”的“冰上丝绸之路”绝对不仅仅是中国为了“混”进北极开发的圈子而编造出来的借口,计划中的“冰上丝绸之路”是指穿越整个北极圈,连接北美、东亚和西欧三大经济中心的海运航道。覆盖范围不仅是俄罗斯沿岸的东北航道,还包括加拿大北部群岛以及格陵兰岛组成的“西北航道”,如果将其理解成“环北冰洋经济带”会直观一些。

当然,饭要一口一口地吃,路也要一步一步地走,在目前的情况下《白皮书》中提到的与“各方合作”并不太现实,所以先和俄罗斯合作搞好“东北航道”才是最好的开始,为此俄罗斯也是深有同感,其外长拉夫罗夫就曾表示,中国是俄罗斯在北极合作最优先的伙伴之一。

所谓的北极东北航道就是从东北亚出发,然后穿过白令海峡,沿着俄罗斯北方海岸一路向西,到达西欧,航程不到7000海里。这条航线看起来有些荒凉,其实相对现在的向南经南海、过马六甲海峡、横穿印度洋,然后经苏伊士运河到地中海、出直布罗陀海峡,最后到达安特卫普、鹿特丹、汉堡等西欧港口,总航程超过11000海里的航线(如果绕行非洲好望角更远),足足节省了4000多海里。

从时间的角度来看,与传统的欧亚航道相比,北极东北航道缩短了航程,平均可节省约40%的航行时间,时间就是金钱这里就不再多说;从节省能源的角度看,减少了航行时间就意味着燃料消耗减少,经测算可节省20%左右的费用,不过因为在北冰洋需要雇佣破冰船,所以实际省下来的可能没那么多;从环保的角度来看,航程短、耗油少就等于排放少,既提高了能源效率,又减少了环境污染;从安全的角度来看,北极东北航道大多数路段都在俄罗斯境内,没有马六甲海盗、没有索马里海盗,安全性大大提高。

无论从时间、能源消耗、过路费(苏伊士运河要收费,所以很多商船选择绕更远的非洲好望角)以及安全性、还有前文中提到的遭遇封锁等等方面来综合考量,“东北航道”时间短、速度快、更安全的优点十分明显。

冰封中的困境和机遇

听了校长讲的课,有同学就举手提问了:“既然北极航道那么好,那么大家伙早干嘛去了?”“这位同学问得好!是啊!北极航道那么好,大家都傻了吗?”

所以,北极航道其实没有想像中那么好!原因有很多,比如“东北航道”大部分都在俄罗斯沿岸,霸道的北极熊在“管理”航道的同时也会收取不菲的费用,当然能用钱解决的事都不算大事;再者,因为太偏僻了,北冰洋地区航道的基础设施建设也非常薄弱,不过如果合作愉快的话,基础设施的事对号称“基建狂魔”的中国来讲似乎也不算个事。

说到底,北极东北航道最麻烦的还是恶劣的自然环境,低温、风暴、磁暴以及每年长达八九个月的冰冻期都是对北极航行安全性的严厉考验。要知道,为了在美苏争霸时期取得上风,强悍的老毛子甚至不惜重金打造了多艘核动力破冰船,其中“列宁”号更是几乎不间断航行了30年。目前俄罗斯以37艘现役破冰船(包括4艘核动力破冰船)的绝对优势(第二名芬兰仅7艘)占据着装备排行榜第一的位置。

俄罗斯为什么要保持这么庞大的破冰船队伍?因为在北冰洋常年冰封状态下保证补给线的通行,不论是军舰还是商船最需要的航行伴侣就是破冰船,很明显老毛子搞这套就是为了要维持其在北极自由航行的优势地位。保持了“优势”并不代表着就能守住“胜势”,近年来俄罗斯已经被美国牵头搞的制裁弄得有点外焦里嫩,处境渐渐困难起来。

当然,在困难的时候谈合作才能更显双方情谊的珍贵,中国和俄罗斯作为全面战略协作伙伴,合力打造“冰上丝绸之路”的意义不仅在于中国能够新开辟一条通往欧洲的航线,而且还可以带动中国东北以及海参崴为代表的俄罗斯远东地区甚至荒凉的亚洲部分北部沿岸城市的发展,可以预见这绝对是一个双赢的结果。同时由于近年来俄罗斯被美国人欺负到连最重要支柱的能源都卖不出去,这也给了中国一个雪中送温暖的机会。

近日,中俄能源合作重大项目亚马尔液化天然气项目向中国供应的首船夜化天然气(LNG)就通过北极东北航道运抵中国,这是亚马尔项目首次通过北极东北航道向中国供应LNG。这段由俄罗斯萨贝尔港出发经喀拉海、东伯利亚海、白令海峡的航程约5777海里,比走常规的苏伊士运河路线节省了7200多海里的路程,行程也提前了20天。这意味着俄罗斯在遭受“制裁”的情况下,完全可以不受美国钳制地进行能源出口,而这对于无限渴望能源供应的中国来讲,无疑也是一个好消息。

北极东北航道的开通,其重大的商业价值不言而喻,更关键因素在于环北冰洋区域内的欧洲、北美以及今后将更频繁出现在这条航道上的中日韩等国都是经济比较发达的国家。这些国家数量不多,但经济总量却是惊人的,如果这些国家能够抛开一些乱七八糟的思维,围绕着北极航线打造新的经济圈,相信不仅可以为本国带来可观的经济数据,甚至还可能依托“冰上丝绸之路”给经济低迷中的世界送去一份惊喜。

到那个时候,作为“冰上丝绸之路”的倡导者,中国更有足够的理由加入到北极资源的开发和保护的行列之中,这对于患上严重的“能源依赖症”的中国来讲无疑将是最大的收获。